Il rifiuto dell’estetica Glamazon di Dries Van Noten, la ragazza di fumo di Chloé e gli show di The Row e Avavav – la linea comune del reale nella rappresentazione del femminile

The Row e Avavav: è tutta una questione di show?

Domenica, ultimo giorno di fashion week milanese, la designer svedese Beate Karlsson a guida del brand Avavav ha messo in piedi una sfilata dai connotati di show umoristico, più che di moda. Colonna sonora della sfilata era il lancio di rifiuti, organici e non, sulle modelle. Bottiglie di coca-cola, pagine di giornale, bucce di banana, uova crude, salse e quant’altro erano stati messi a disposizione dei presenti proprio al fine di essere gettati contro gli abiti, perfettamente sistemati dai vestiaristi solo pochi minuti prima. Affidandosi all’aiuto del fidanzato, il comico Daniel Hallberg, e di un’agenzia creativa, Beate Karlsson avrebbe così voluto rispondere alle critiche giunte sul web in merito alle sue collezioni. Un invito, dunque, ad uscire dal mondo edulcorato dei social e lanciare – letteralmente – le proprie critiche sul piano del reale.

Seppur in altro modo, anche per la sfilata di The Row si è trattato di un invito alla realtà. Poco prima dello show parigino, l’addetto stampa del brand fondato da Mary-Kate e Ashley Olsen ha informato gli invitati di un phone ban, ovvero del divieto di utilizzo di cellulari e dispositivi mobile. Al loro posto, vi erano penne e taccuini, che molti dei presenti hanno vissuto come una forzatura fuori dal tempo, altri come una felice reminiscenza proustiana. Per decisione del marchio, le immagini della collezione sono state pubblicate online solo una settimana più tardi, lasciando ai presenti il tempo di riflettere su quanto visto col solo aiuto della memoria. Alla fine dei conti, le operazioni sembrano essere riuscite in entrambi i casi: la copertura delle sfilate è stata pressoché totale, sulle riviste di settore e sui social. Tuttavia, il centro del dibattito è stato, come ci si aspettava, lo show, e non gli abiti che lo show era demandato a mostrare. O meglio, sia in The Row che in Avavav, gli abiti sono stati il veicolo di un messaggio collettivo di ritorno alla realtà: ad una moda più umana, ad una femminilità più terrena.

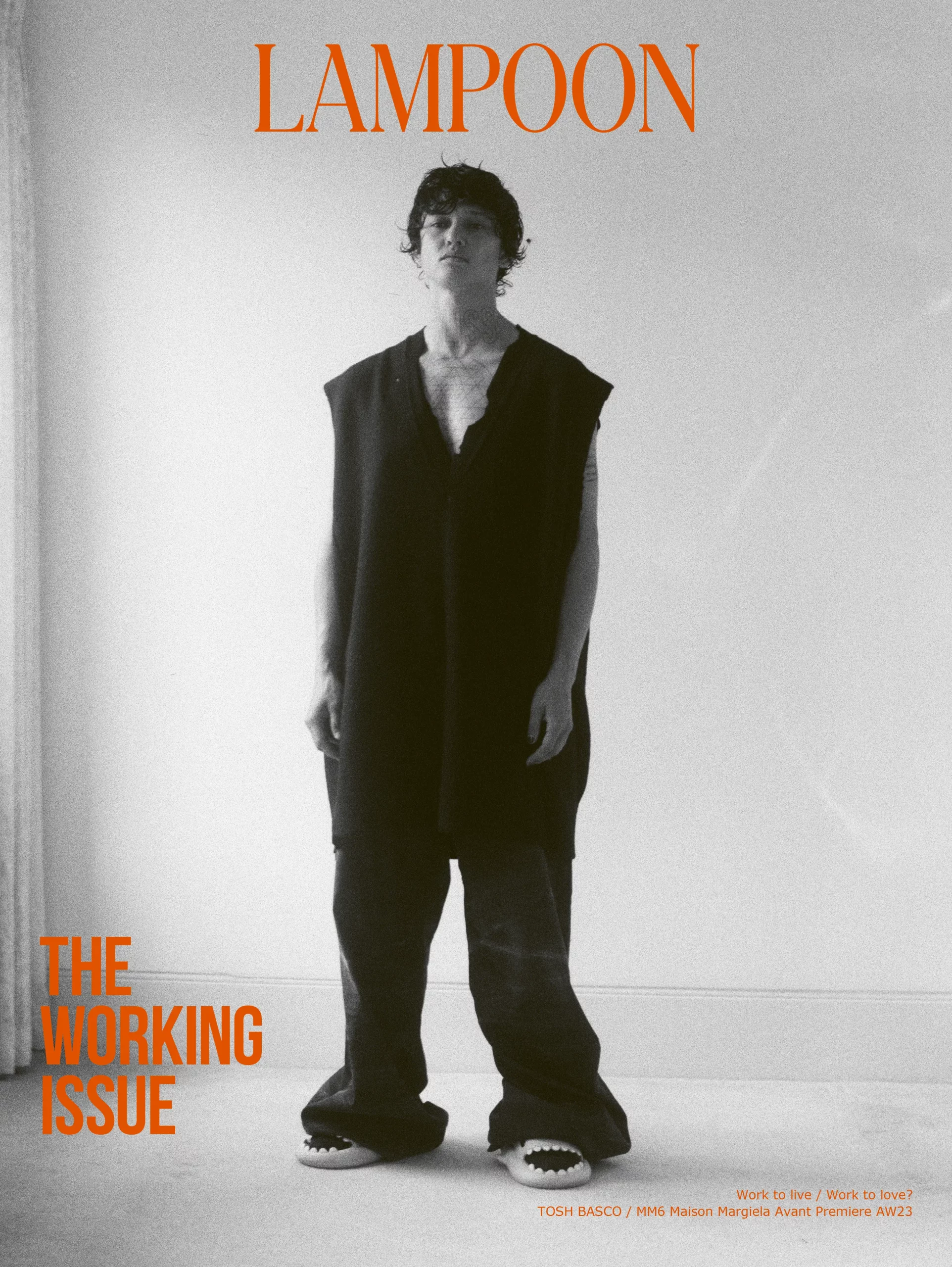

La non banalità del quotidiano femminile negli abiti di Undercover

Mercoledì 28 febbraio sfilava a Parigi Undercover, Maison fondata dal couturier giapponese Jun Takahashi. Base sonora dell’incedere stanco delle modelle in passerella era una poesia del regista Wim Wenders, che in quel contesto era recitata dallo stesso autore. «Come sempre, si sveglia poco prima che l’allarme si spenga. Come sempre, guarda l’orologio e sorride, ma lo spegne poco prima che inizi a suonare. Non vuole che suo figlio si svegli. Non ancora. Come sempre, […] si guarda rapidamente allo specchio. Sì, è proprio lei. Quarant’anni, madre, single, lavoratrice. Altri vedrebbero una differenza rispetto alla scorsa settimana, il mese scorso, l’anno scorso? A guardarsi, è sempre la stessa. A volte più stanca – è tutto».

La composizione si intitola Watching a Working Woman – Osservare una donna che lavora – e ha a che fare con la moda più di quanto si pensi. Un po’ casuale, un po’ a singhiozzi, talvolta incespicando sui ripetuti «Come sempre» a margine di capoverso, il passo delle modelle era un procedere lento, quasi affaticato. Siamo ben lontani dall’estetica da super model anni Novanta, o dalla retorica aspirazionale secondo cui la moda dovrebbe venderti il sogno di chi vorresti essere, e non la realtà di chi sei. Che è poi il motivo per cui al termine delle sfilate ci si trova spesso a commentare «E quando mi dovrei vestire così?». Ed ecco che, in un’interpretazione letterale del termine ready-to-wear, Jun Takahashi squarcia il sogno e disegna abiti calati nella realtà quotidiana, rituale, che ogni mattina ripete sé stessa tra la sveglia di oggi e quella del giorno successivo.

Il cast di modelle scelto per la sfilata di Undercover risponde a un identikit: madre single, sulla quarantina, con un figlio a carico e un lavoro 9-18. La prima a entrare in scena indossa un paio di jeans con inserti laterali color sabbia e una canottiera bianca di seta, mentre regge svogliatamente un maglioncino della stessa tonalità sabbiata. È scalza: nella corsa al lavoro avrà forse dimenticato le scarpe? Giunta a margine della passerella, afferra con presa più tenace il maglione, che nel frattempo rischiava di toccare il pavimento in cemento, e lo indossa. A quel punto inizia la recitazione di Wenders a ritmo di «Come sempre». Segue una processione di cardigan grigi e marroni, maglioni sovrapposti a camicie, qualche raro pezzo sartoriale e, sul finale, una fetta di sogno: tre look dall’impianto regale, dove, tra porzioni di denim e tessuto di felpa, si infiltrano frange dorate, ali di farfalla e lunghi strascichi. Poi, a guardarlo meglio, anche il primo look non era una banale canottiera appaiata a un banale paio di jeans: la prima si infilava nelle cuciture dei primi, a renderli un pezzo unico senza soluzione di continuità. Anche dalle felpe fuoriuscivano frange d’oro a 24 carati, mentre i cappucci delle giacche si contendevano il ruolo di veli da sposa per via dei loro pizzi bianchi. E così, la commistione tra alto e basso, tra quotidiano e d’occasione, attraversa in sordina l’intera collezione.

Felpe e frange dorate a 24 carati: i codici dell’alto e del basso si confondono da Undercover

In Perfect Days, l’ultima pellicola firmata dal regista Wim Wenders, Hirayama è un addetto alla pulizia dei bagni pubblici di Tokyo. Anti-eroe del quotidiano, Hirayama trascorre le giornate nel silenzio ascetico del tempo del lavoro, svolto con rigore e passione. Legge, medita, coltiva, fotografa, osserva, ascolta, in una ritualità sospesa tra il fondo delle toilette e il cielo di Tokyo. Le solitudini di cui Hirayama e i suoi interlocutori soffrono sono raccontate per via di silenzi e non-detti, come fondali vuoti in cui lo spettatore si rispecchia. Quel che conta, infine, è che «La prossima volta è la prossima volta. Adesso è adesso», massima in cui si condensa il significato dell’intera pellicola. Trasposizione al femminile del protagonista wendersiano, anche le modelle di Undercover documentano il valore di giorni in cui non succede nulla di speciale, apparentemente silenziosi, ma per i quali vale comunque la pena indossare frange dorate sotto alle felpe.

Il rifiuto delle superwomen da Dries Van Noten

Glamazon, primo trionfo artistico di Thierry Mugler alla fine degli anni Settanta, rappresentò in quegli anni il mito di una donna sofisticata, glamour, sensuale e iper moderna. La collezione si componeva di corsetti rigidi, bustini, vitini da vespa, e giacche dalle linee taglienti con spalle imbottite e iperboliche. Infine, il tutto era completato da tacchi con profilo a stiletto e capigliature voluminose. Si trattava di figure giunoniche, cucite a mano da Mugler per un universo immaginario, dove si intrecciavano ispirazioni fantasy e sci-fi, mitologia e surrealismo. Sul versante opposto a quello delle super donne di Mugler troviamo Dries Van Noten. Il titolo della sua sfilata, che ha seguito nell’immediato quella di Undercover, è The Woman Who Dares to Cut Her Own Fringe – La Donna che ha avuto il Coraggio di Tagliarsi la Frangia da Sola. E, con poche eccezioni, le modelle di Van Noten rispondevano tutte all’identikit di donna con frangia appena tagliata, possibilmente da sola. Un luogo comune su cui gioca ironicamente tutta la collezione, che di donne comuni – e non di miti alla Mugler – parla.

Ritroviamo, anche in questo caso, materiali comuni, affatto sofisticati, come il nylon elasticizzato, il denim e le fibre naturali in tutte le gradazioni del grigio, dal basalto al mélange. Eppure, anche in questo caso, il tutto appare ricontestualizzato secondo una modalità che colloca l’abbigliamento del quotidiano nel territorio dello straordinario. Un paio di pantaloni grigi, della tuta, fugge la piatta bidimensionalità del suo ruolo accompagnandosi a una maglietta nera con strascico e inserti argentati. O, ancora, un felpa con cappuccio si trasforma in un abito drappeggiato, elevandosi ad abbigliamento elegante grazie ad un paio di zoccoli bordeaux. La stratificazione fra i codici dell’alto e del basso è totale, in una democrazia del gusto che nulla toglie alle felpe né agli inserti di paillettes. Scegliere l’uno o l’altro – o entrambi – è un atto personale, ma quello che Jun Takahashi, Wim Wenders e Dries Van Noten ci vogliono dire è che ogni giorno è buono per indossare l’abito della festa.

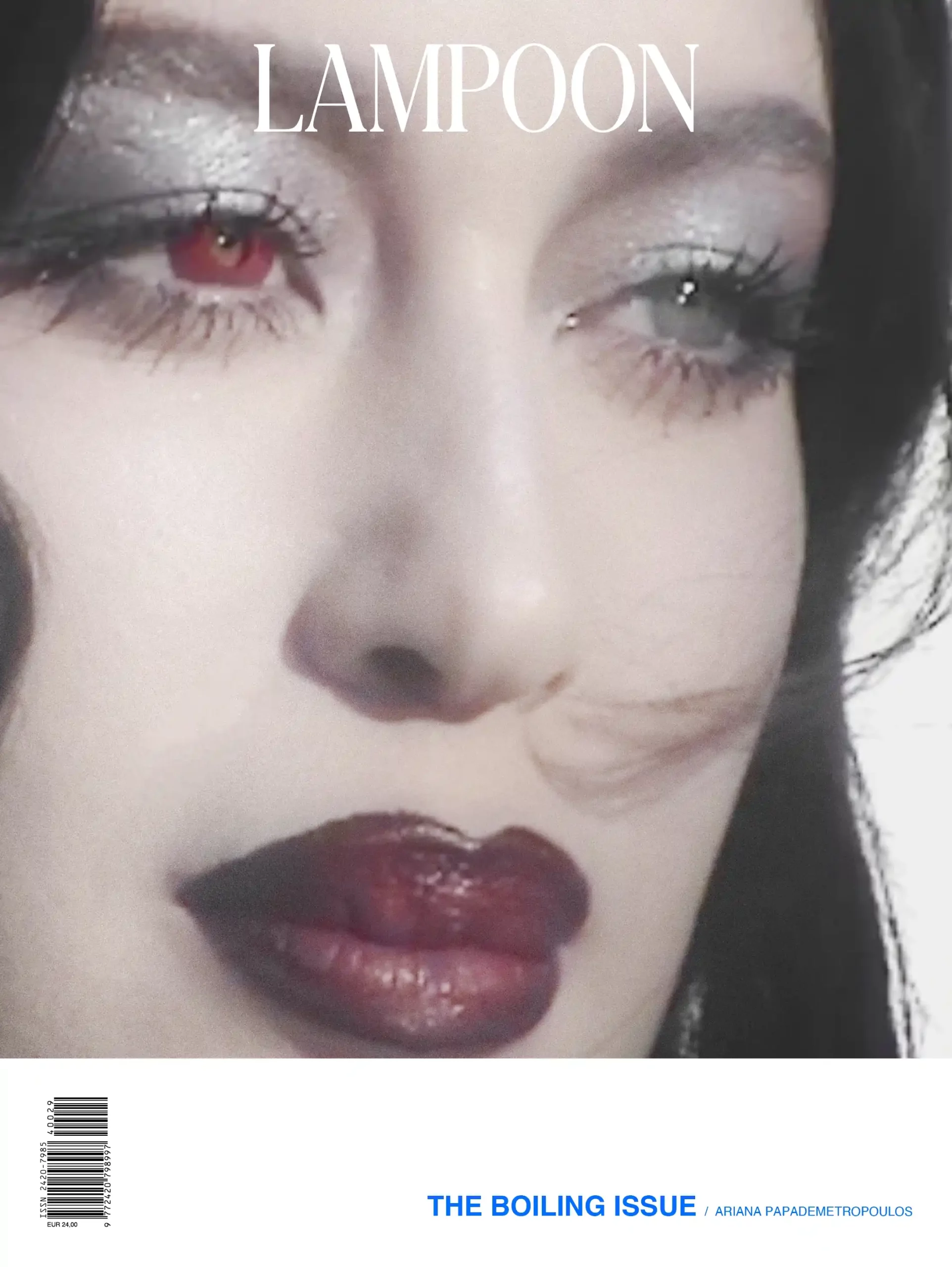

Chloé di Chemena Kamali e la donna diafana

Per tradizione, Chloé – la Maison fondata negli anni Cinquanta da Gaby Aghion come libera alternativa alla pesante couture francese – si identifica in un preciso modello femminile più che in un logo. Il modello in questione è quello di una ragazza libera, spensierata, dal magnetismo fresco e un po’ distratto. Negli anni Novanta, It-girl e Chloé-girl erano termini pressoché sinonimici, a indicare una figura di giovane donna, sofisticata e misteriosa, tanto da indurre i passanti a chiedersi: «Ma chi è quella ragazza?». A modellare la Chloé-girl fu soprattutto Karl Lagerfeld, che alla fine degli anni Settanta fece della consistenza aerea e delicata del crepe de chine un marchio di fabbrica della Maison. Sottile e per questo adatto al drappeggio, il materiale avvolgeva il corpo in una nube vaporosa, priva di increspature e quasi di materia. Una ragazza di fumo, insomma, che la neo-eletta direttrice creativa Chemena Kamali ha riportato sulla passerella parigina, tra bluse di seta, chiffon, mantelle svolazzanti e ruches. Sotto i soliti strati di materia acquosa e opalescente cui Chloé ci ha ormai abituato, tuttavia, qualcosa è cambiato: uscito dalla sfera di cristallo per immergersi nel mondo reale, il corpo affiora in trasparenza, mostrando parte di sé. Anche l’età anagrafica della Chloé-girl sembra variata: non più ragazza, ma donna, la materia onirica della Chloé di Karl Lagerfeld si materializza in una sensualità nuova, prerogativa di ogni età.