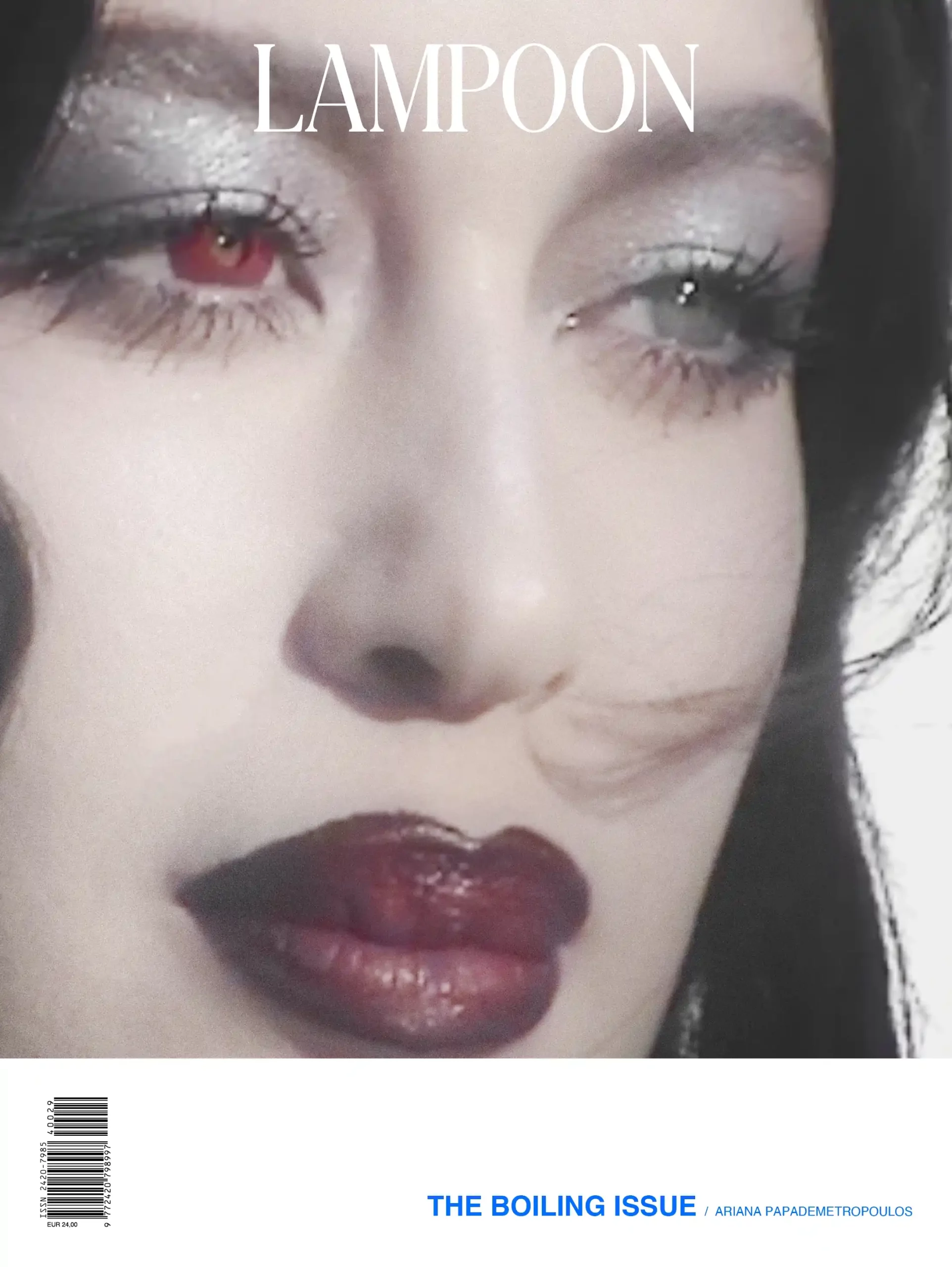

La fotomanipolazione nell’arte contemporanea – Rachele Maistrello esplora il potere fictionale dell’immagina fotografica attraverso un corpus di testimonianze filologiche quanto infedeli

La fotografia non è uno specchio del reale, ma un filtro

Mark Fisher descrive l’ hauntology come una specie di nostalgia per i futuri passati, perduti, irrealizzati. Il saggio Spettri della mia vita è un riferimento imprescindibile per capire che tipo di rapporto la cultura contemporanea intrattiene con la percezione del tempo e della realtà. Per definire l’ambiguità con cui entriamo in contatto con il reale, si è coniato il termine post-verità: una messa in dubbio sistematica di tutto quel flusso iper informativo che ci attraversa ogni giorno come corpi e interfacce. Le immagini in movimento e la fotografia sono sicuramente le protagoniste di questo fiume di dati visivi, e da tempo si è compreso che queste non hanno mai posseduto e tanto meno possiedono quelle capacità e quell’aura di veridicità che loro avevamo attribuito. La fotografia non è uno specchio del reale, bensì un filtro, una sua contraffazione. E numerosi artisti contemporanei si avvalgono della fotomanipolazione proprio per le sue capacità speculative: per reinterpretare e spostare piani di storia e di realtà, passati e futuri.

Le opere di Rachele Maistrello – la fotografia permette di far avverare l’inavverabile

Nelle opere di Rachele Maistrello ci imbattiamo in atti privati di eroismo che sono rimasti taciuti e piccole utopie negate dal corso degli eventi. La fotografia diventa il mezzo per far avverare questi eventi inavverati, per rimodellare il flusso della storia e rivoluzionare le circostanze della vita. Nella sua ricerca, il potere fictionale dell’immagina fotografica prevale sull’uso documentaristico che se ne faceva in passato. La fotografia permette di far avverare l’innaverabile.

Blue Diamond, la mostra-archivio di Rachele Maistrello indaga la vita lavorativa dell’acrobata e apneista cinese Gao Yue

Una piccola utopia è al centro della mostra-archivio che Maistrello ha inaugurato questo ottobre al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, a cura di Claudia D’Alonzo. «Blue Diamond è una esposizione che comprende un video, fotografie analogiche e un archivio di documenti e di stampe ai sali d’argento, esposto per la prima volta integralmente al museo Maxxi di Roma nel 2022. Costituisce il secondo capitolo della saga fantascientifica, Green Diamond (2018-2021), che avevo sviluppato nel 2019 durante una residenza al Museo Inside Out di Beijing». Blue Diamond indaga la vita lavorativa di Gao Yue, acrobata e apneista cinese. «La storia che ho immaginato comincia quando Yue viene assunta presso la Green Diamond, una fabbrica di Pechino, per sperimentare sul suo corpo una nuova tecnologia: dei sensori progettati per indurre artificialmente la sensazione di trovarsi in mezzo alla natura. Alla fine degli anni Novanta la Green Diamond di Pechino chiude senza lasciare traccia. Yue viene allora impiegata presso la Blue Diamond: i suoi datori di lavoro pensano che l’apneista e acrobata potrebbe arrivare a percepire vibrazioni oltre lo spettro del linguaggio umano, come le frequenze inaudibili degli abissi». Sempre secondo questa storia, la mostra non sarebbe altro che il contenuto di una cartella anonima che viene recapitata a Maistrello nel 2021, contenente documenti, fotografie, registrazioni audio e VHS, e che probabilmente apparteneva a Gao Yue.

Un corpus di testimonianze infedeli sulla vita di Gao Yue – come non delegittimare il progresso della ricerca scientifica senza precludere il nostro bisogno di storie?

«Attraverso la libera interpretazione di fonti scientifiche, Blue Diamond narra il rapporto tra Gao Yue e un mondo marino abissale che, ad oggi, risulta quasi del tutto sconosciuto, ma si sta dimostrando sempre più capace di suggerire nuove e sorprendenti connessioni tra gli uomini e la natura». E quale luogo più adatto dell’abisso per porsi alcune domande sul rapporto tra finzione e realtà, incanalato nell’immagine fotografica. Appunti, email, note scritte a mano su carte originali del periodo, immagini manipolate con la tecnica del cut-out e video di esperimenti scientifici: Blue Diamond è un corpus di testimonianze inquietanti e profetiche, filologiche quanto infedeli, sulla vita di Gao Yue, sui suoi rapporti frequenziali con i cetacei e su quelli burocratici con i datori di lavoro statunitensi e la comunità scientifica. «Senza disporre delle risposte, questa è una mostra che si apre e vuole generare domande. Per esempio, come non delegittimare il progresso della ricerca scientifica senza precludere la nostra istintualità, il nostro bisogno di storie, di rituali, di irrazionale?».

Blue Diamond Series – una serie fotografica mostra i presunti luoghi di lavoro di Gao Yue

La seriae fotografica Blue Diamond Series mostra i presunti luoghi di lavoro di Gao Yue: la superficie blu dell’oceano che colonizza tutte le inquadrature e un ufficio degli anni Duemila, con un’estetica Windows, semivuoto, in cui spuntano cavi, ciabatte e sedie nere. «Volevo mostrare i luoghi che ho immaginato per Gao Yue senza però mai rivelarne il volto. Gli uffici del Fano Marine Center tanto quanto il mare aperto o il fondale di una piscina olimpionica sono possibili set, dove metto in scena una narrazione presunta, un ritrovamento». Tra le sagome spiccano dei coralli blu diamante, un riferimento grafico al titolo del lavoro, oppure occulti ma ricorrenti schemi scientifici come spirali gravitazionali. E anche una serie di forme geometriche, forse utilizzate come trasposizione del linguaggio umano, per comunicare istruzioni semplici ai delfini. «Il motivo ricorrente di questa serie è la presenza di elementi tratti dall’iconografia scientifica, che ho inglobato nello scatto tramite sagome bidimensionali. Ho stampato cellule organiche, schemi climatici e rendering contemporanei in grandi dimensioni, rifotografandoli con una strumentazione analogica, per creare un cortocircuito visivo».

Cut-out bidimensionali e fotografia analogica restituiscono la percezione di ritrovamento storico, un’archeologia immaginata

I cut-out bidimensionali richiamano le modalità analogiche delle prime fotomanipolazioni della storia. Con la stampa analogica temporalità e spazialità diverse trasbordano l’una sull’altra, come in una scenografia teatrale. I piani del reale, del passato, del presente e del futuro diventano mattoncini ricombinabili nella costruzione di nuove storie. Eppure, nonostante questa tensione fictionale, la serie fotografica, così come il resto delle opere contenute nella mostra, si dimostra profondamente credibile: «l’utilizzo del 35mm, del flash diretto e la ripresa dal taglio spontaneo tipica delle fotografie vernacolari, rimandano a una dimensione documentale molto distante dallo stile dalla “fotografia come messa in scena”, anche se nell’effettivo documentano attimi di una storia che non esiste, di una fantascienza che parla del passato piuttosto che del presente».

La scelta della fotografia analogica nella serie Blue Diamond e di uno stile VHS – quello delle vecchie videocassette di registrazione a nastro magnetico – nel video The hidden Shapes (collezione Nctm e Bresciani/Corte) indicano una chiara volontà di Maistrello di voler essere creduta: «È tramite un approfondito lavoro di post-produzione e color-design che fonti diversificate ritrovano un’armonia cromatica nel VHS, che cerca di restituire la percezione di “ritrovamento storico”». Ne risultano delle immagini inquietantemente familiari, dove la bassa risoluzione dei mezzi analogici partecipa alla costruzione di un’archeologia immaginata.

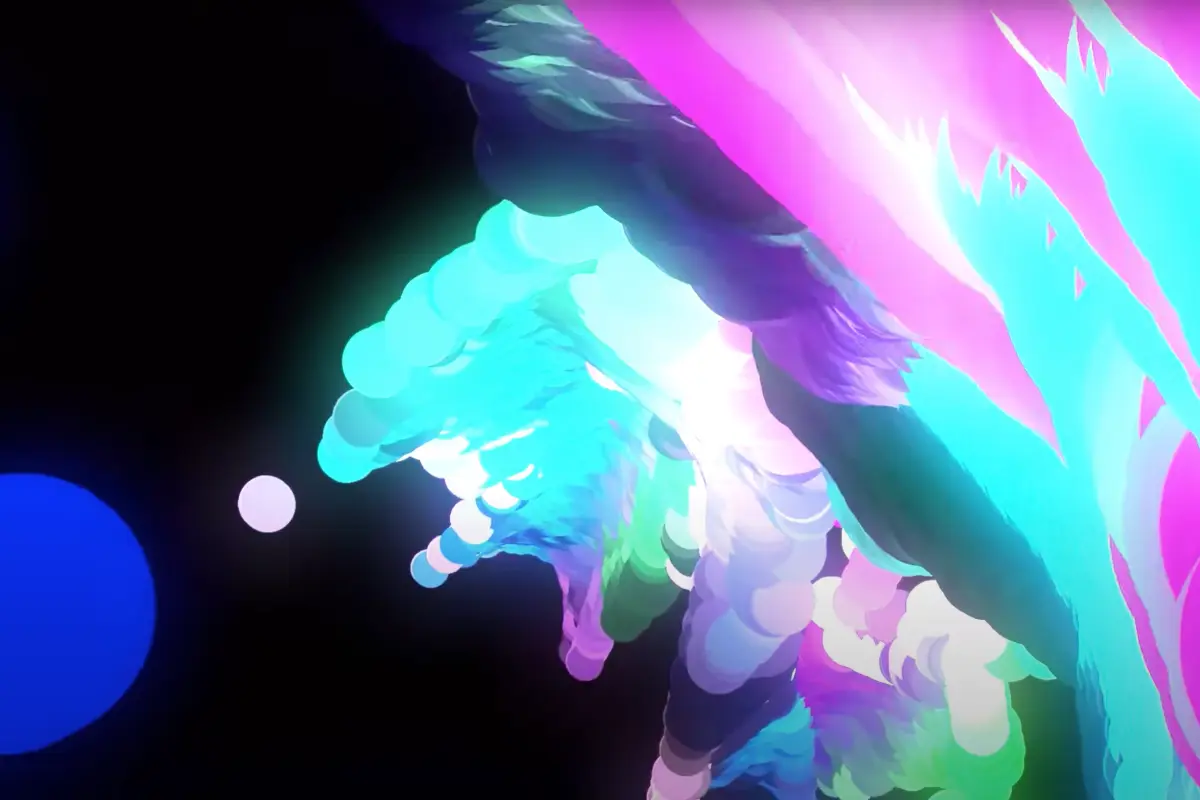

The Hidden Shapes – il bisogno dell’essere umano di superare i propri limiti biologici

Il video The Hidden Shapes (2021, collezione Nctm e Bresciani/Corte) – realizzato in collaborazione con Silvia Caroni, direttrice della fotografia e del montaggio – riporta sotto forma di immagini «un diaro-archivio fittizio che racconta, in forma aperta e rizomatica, l’esperienza di Gao Yue e il suo legame con alcune specie di cetacei e con aspetti inesplorati del mondo marino». Mentre scorrono frammenti di registrazioni scientifiche, riprese amatoriali e materiali d’archivio, il fruitore segue le riflessioni dal diario dell’apneista riportate con un voice-over in cinese. «Come spesso accade nel mio lavoro, fonti scientifiche e autoriali vengono montate insieme, per indagare, tramite le presunte parole di Gao Yue, il bisogno dell’essere umano di superare i propri limiti biologici e la resistenza contraria dei propri limiti conoscitivi».

Il racconto dell’apneista è onirico e la presenza dei cetacei è fantasmatica: «Il diario, di datazione 1999-2001, riporta riflessioni su esperimenti avvenuti con cetacei a elevate profondità. Alcune registrazioni sembrano documentare una connessione con forme ottenute da propagazioni sonore e pattern spontanei nel mare aperto», le stesse forme e pattern che erano le ombre protagoniste dei provini fotografici. L’oceano disegna con le onde il proprio linguaggio aereo. Yue si chiede se forse quello che siamo assomiglia a questa circolarità, ai movimenti del mare, alla materia e alle frequenze che cambiano lo spazio. Anche nel video The Hidden Shapes il punto sta nel giocare sull’inaccuratezza e sulla personalizzazione del racconto: fino alla fine non capiamo dove finisca il sogno, l’ossessione di Gao Yue e dove inizi invece la vita vera.

L’archivio ritrovato di Gao Yue – l’utilizzo del falso storico, le stampe a contatto

A chiusura di percorso espositivo incontriamo delle grandi teche che contengono materiali numerati, «stampe ai sali d’argento, documenti, diapositive, stampe su carta cinese e oggetti». L’archivio ritrovato di Gao Yue, il Ketos Archive (2021-2022), è anch’esso chiaramente un’invenzione, un falso storico, che però anche qui tocca e si costella di tante piccole verità. «Il diario e le lettere riportano tanto riflessioni di Gao Yue sulle sperimentazioni eseguite in alto mare, quanto scambi con figure chiave della storia dell’apnea e della biologia marina. Per esempio, troviamo una timida lettera a Jacques Mayol dove Yue rivela la grande stima che prova per l’apneista. Dai diversi documenti tecnici provenienti da Università cinesi e giapponesi si può ricostruire, invece, la curiosità e lo scetticismo della giovane ricercatrice verso John Lilly».

In una lettera del maggio 1999 indirizzata al Centro di Ricerca sugli Scambi delle Isole Vergini, Yue chiede di essere messa in contatto con il professore per avere più informazioni sugli esperimenti di deprivazione sensoriale condotti al NIMH (National Institute of Mental Health). Qui Lilly decise di testare la possibilità che il cervello umano smettesse di funzionare in assenza di stimoli sensoriali, progettando una vasca di deprivazione in grado di eliminare ogni stimolo, compresa la sensazione tattile, dove il corpo si trovava a galleggiare quasi come in un liquido amniotico. Famosi e tuttora irreplicati sono i suoi esperimenti di comunicazione con i delfini e quelli di alterazione di coscienza che implicano l’uso continuativo di droghe. Ma l’elemento più intensamente lavorato dell’archivio sono le stampe a contatto: «qui maquette trasparenti riprese dall’iconografia scientifica, grafite e provinature a contatto si fondono in matrici dalla veridicità incerta». Maistrello sembra volerci dire che ogni archivio, non solo quello di Gao Yue, è la combinazione di eventi e diapositive che costruiscono una delle verità, una delle voci e una delle prospettive.

Donna Haraway, Ursula K. Le Guin – un sapere scientifico non più retto dalla logica della “scoperta” bensì da quello della relazione

Le ricerche di Gao Yue entrano in risonanza con le teorie post-umane di Donna Haraway. «Donna Haraway auspica all’affermarsi di un sapere scientifico non più retto dalla logica della “scoperta” bensì da quello della relazione». Anche la scrittrice di fantascienza Ursula K. Le Guin si augurava che entrassimo in una nuova era: non quella dell’invenzione scientifica letta e festeggiata come una conquista di guerra, ma quella della raccolta e della condivisione dei semi della scoperta. Per questa ragione in The Carrier Bag Theory of Fiction (1986), riprendendo gli studi dell’antropologa Elizabeth Fisher, arriva a teorizzare che il primo strumento tecnico inventato dall’umanità non fosse stata – come la storia ufficiale racconta – un’arma per cacciare o combattere ma una sporta per trasportare e raccogliere. «In Blue Diamond, l’immersività porta a ripensare le modalità di costruzione della conoscenza, a formulare una nuova cultura scientifica in cui il mondo non è un oggetto passivo dell’indagine umana, ma un agente attivo nel creare saperi».

Una confusione generativa – accettare l’oscurità, aprire domande sulla fluidità e la fragilità umana

In Blue Diamond la costellazione di personaggi, di storie vere e di favole di finzione crea una confusione largamente generativa che ci permette di riflettere sul nostro rapporto con la militarizzazione dello spazio civile e con le modificazioni high tech del corpo. Soprattutto, di riconsiderare il nostro rapporto con l’ambiente e con le altre specie, la fluidità umana e la sua fragilità di fronte al progresso scientifico. «Siamo parte di un “oceano” il cui fondale rimane oscuro. Invece di mettere delle barriere a questa oscurità, è solo accettandola nei nostri giorni, ritualizzandola, ascoltandola, che possiamo ritrovare un equilibrio con la nostra essenza profonda. Blue Diamond è un tentativo di parlare di questi bisogni, è un tentativo di dare spazio a questo “fondale simbolico” fatto di frequenze, percezioni nascoste e immagini astratte che fanno parte del nostro esistere, attraverso un poema sull’oceano esterno ed interno a noi».

La messa in scena di passati e futuri plausibili accende una torcia su questo abisso, permettendo di aprire domande inimmaginabili sul presente. Blue Diamond è un ritorno chiarissimo a un’epoca cardine dello sviluppo tecnologico, quando questo comincia a coniugarsi esplicitamente con l’industria farmaceutica e le logiche del profitto. Gli anni Novanta e Duemila sono quelli dell’automazione, dei primi personal computer, dell’amore per la fantascienza. Si immaginava che cultura aziendale e cultura scientifica se accordate avrebbero potuto migliorare le condizioni di tutta l’umanità, che lo sviluppo tecnologico avrebbe permesso di fare di tutto, che il limite alle capacità umane – come racconta Gao Yue nel suo diario – sarebbe stato solo interiore. Cosa sto cercando? Come andare oltre questo benessere, oltre questo progresso? Queste sono state domande pericolose che all’epoca portarono la ricerca scientifica a legarsi con l’industria delle armi, a sfruttare indiscriminatamente risorse e capitali umani e non umani. La storia di Gao Yue ne è un esempio.

Franco Vaccari – la fotografia non ha mai detto la verità

Era il 1979 quando Franco Vaccari in Fotografia e inconscio tecnologico scriveva che per troppo tempo abbiamo creduto che bastasse accumulare documenti, istantanee e videoregistrazioni per avere le prove di esistenza di un qualcosa, per certificare e rassicurarci sulla realtà e sui suoi dintorni. «Adesso ci accorgiamo che è la quantità stessa delle prove che inceppa lo sguardo, lo intorbida, lo rende inservibile. Anche con i calcolatori elettronici è successo qualcosa di analogo: progettati per mettere finalmente in ordine, ci hanno fatto scoprire la complessità e il caos», scriveva. Vaccari guardava alla proliferazione di informazioni visive come al preoccupante equivalente della fine dello sguardo umano che, inceppato, non sa più trovare la verità. La fotografia questa verità non l’ha mai detta.

Il primo impiego della fotografia come testimonianza neutra, inconfutabile, scientifica

Il primo impiego scientifico del mezzo fotografico sopravviene con le spedizioni antropologiche di fine Ottocento, quando questo era proposto come testimonianza neutra e inconfutabile dei costumi osservati durante i viaggi in contesti culturali lontani. L’interesse nei confronti del mezzo risiedeva nella sua possibilità di testimoniare la realtà, la sua importanza in una presunta oggettività, come se la la pellicola fosse la prova, il documento e la dimostrazione che quello che gli antropologi scrivevano nei loro diari etnografici esistesse veramente. Ancora nel 1973, Margaret Mead, una tra le più celebri antropologhe del secolo scorso, raccontava della fotografia come di un metodo anti-scomparsa di fronte alla globalizzazione che stava mettendo in pericolo la presunta purezza delle culture native. Per un lunghissimo periodo, pertanto, l’uso della fotografia rispose soprattutto all’ esigenza tipicamente positivista di raccogliere supporto alle teorie e alla memoria, con una conseguente musealizzazione della cultura.

Le prime testimonianze di manipolazioni fotografiche – dagherrotipi di fantasmi e freak shows

Una famosa citazione del critico cinematografico André Bazin recita: fotografia e cinema hanno tolto il compito del realismo e della documentazione all’arte figurativa. Questo è vero soltanto in apparenza. In realtà sin dai suoi albori la fotografia è stata tutto meno che un mezzo realista, nonostante le teorie che la circondavano la volessero ferma in una granitica restituzione del reale. Già dalla metà dell’Ottocento – e quindi dai suoi primi impieghi – abbiamo testimonianze di manipolazioni fotografiche a tutto tondo. Parlo di un genere di fotografia non documentaristica, quella truffaldina dei commercianti e quella programmata dei freak show, spettacoli specialmente in voga negli Stati Uniti e nel Regno Unito che coinvolgevano fenomeni da baraccone e stranezze. Nell’ultima opera di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, che è ambientata negli anni Venti del Novecento in Oklahoma, vediamo alcuni di questi venditori di dagherrotipi che cercano di rifilare ai più ricchi delle fotografie grezze e sfocate, sostenendo che si tratta di immagini dei loro antenati. Anche durante i freak shows nessuno era certo se i “talenti” che venivano presentati nelle fotografie fossero veri o frutto di protesi e queste, insieme agli spettacoli, costituivano un modo per le minoranze e le classi svantaggiate di guadagnare sui feticismi della borghesia, tramite l’imbroglio.

Fotomanipolazione nella storia delle immagini accademiche – Charles Darwin e Gregory Bateson

L’uso della fotomanipolazione non si è neppure limitato solo agli amatori e agli imbroglioni. Due esempi cardine nella storia delle immagini accademiche ci fanno capire che l’interesse per la fotografia sorge perché lo scatto è sempre una verità negata. Un libro fotografico prodotto nel 1972 da Charles Darwin, per esempio, puntava a catalogare e dimostrare l’universalità delle espressioni e delle emozioni umane. In questa ricerca, non solo Darwin manipola i risultati fotografici con delle incisioni su pellicola, ma i tempi di scatto all’epoca erano così lunghi che, a prescindere dalla fotomanipolazione, le reazioni emozionali e le espressioni erano tutte innaturali perché mantenute per i lunghi tempi dello scatto.

Pure, Margaret Mead – e tanti antropologi del periodo – cade in una fotomanipolazione forse più implicita, che prenderà il nome di etnofiction. Negli anni Trenta del Novecento si reca a Bali con il marito, il fotografo Gregory Bateson. In Indonesia, i due produrranno 6000 metri di pellicola e 25000 fotografie, con lo scopo di catturare il tono emotivo del popolo balinese, l’aspetto fenomenico e concreto della cultura che non può essere espresso con le parole. Nel lavoro sul campo Mead si occupa di spiegare con la scrittura, mentre Bateson riprende senza chiedere il permesso e senza dare spiegazioni ai locali. In particolare, si scoprì che diverse delle fotografie e delle riprese che ritraevano riti e danze balinesi come il famoso Dance and Trance in Bali erano state riprodotte – su richiesta degli antropologi – in delle condizioni e modalità censurate, diverse da quelle tradizionali. Tutto questo per permettere che fotografie e video potessero essere divulgate nei musei e negli ambienti accademici occidentali senza creare scandalo.

Le immagini comunicano persino al di là delle intenzioni dei loro autori – multivocalità e polisemicità

La percezione umana è già di per sé un prodotto di selezioni e la fotografia vi sovrappone nuove e ulteriori scelte arbitrarie come la delimitazione del campo, le scelte compositive, le angolazioni e l’utilizzo di focali differenti. Le immagini comunicano al di là delle intenzioni dei loro autori e delle convenzioni culturali a cui sono sottoposte. Questo perché possiedono una caratteristica intrinseca, quella che le distingue anche dal segno scritto, che è una certa multivocalità o polisemicità. Per dirla con il cinema di Dziga Vertov, la fotografia non è una verità ma raccoglie e monta frammenti di verità. Lo sguardo più che a farci vedere serve a farci immaginare e abitare dei luoghi, delle persone, delle temporalità, come quella di Gao Yue che, in un passato indefinito, comunicava con i cetacei.

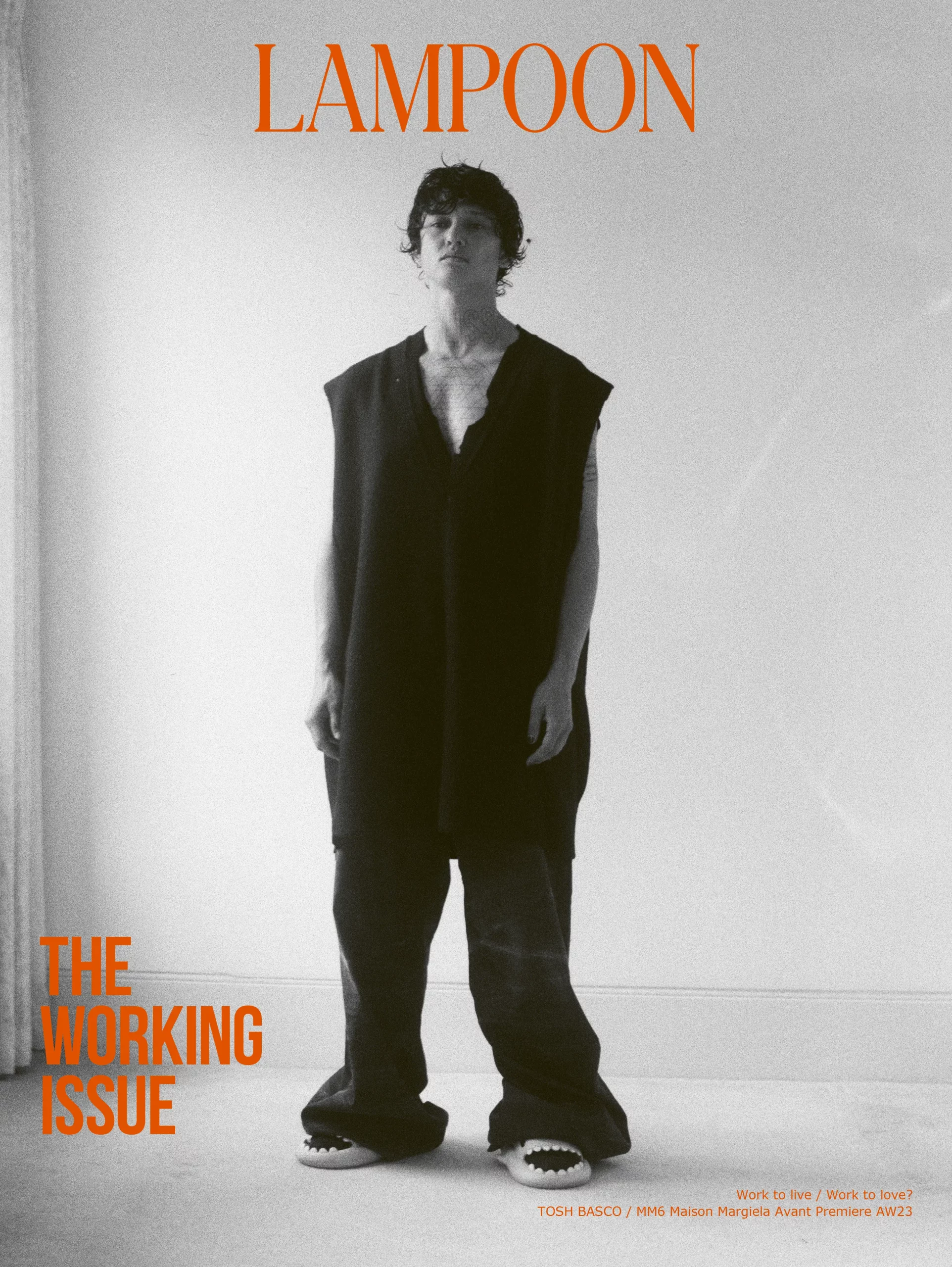

Rachele Maistrello è un’artista visiva italiana

Rachele Maistrello (1986, Vittorio Veneto) è un’artista visiva italiana. Si forma presso l’Università IUAV di Venezia, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts di Parigi e alla Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo.

Nel 2022 è vincitrice del Premio Lydia, nel 2020 del Premio Graziadei (Museo MAXXI) e artista in residenza al MAMbo di Bologna. Nel 2019 l’Inside-Out Art Museum di Pechino la invita a partecipare al suo programma di residenza. Nel 2018 è vincitrice del Movin’Up Award e del Nctm e l’arte Award; nello stesso anno, è tra gli artisti selezionati al Plat(t)form – Fotomuseum Winterthur ed è vincitrice, nel 2017, dell’ABITARE Grant, commissionato dal MiC – Ministero dei Beni Culturali, dal MUFOCO, da Cinisello Balsamo e da Triennale Milano. Il suo lavoro è stato recentemente esposto alle Scuderie del Quirinale (IT, 2023); Palazzo Reale, Milano (IT, 2023); Ville Perochon, Niort (FR 2023); MAXXI, Roma (IT 2022–2021), Benaki Museum, Atene (GR 2022); Centrequatre, Parigi (FR, 2022); Hamlet, Zurig (CH, 2020), Kunstverein Bielefeld (DE, 2020); Inside-Out Art Museum, Pechino (CHL, 2019), Triennale Milano (IT, 2018), PhotoEspaña, Madrid (ES, 2018), Mediterranea Young Artists Biennale, Tirana (AL, 2017), Galleria Civica di Modena (IT, 2015), Ca’ Rezzonico, Venezia (2013), MSUM, Lubiana (SI, 2013), MUFOCO, Cinisello Balsamo (IT, 2012). Le sue opere sono presenti in collezioni private e musei europei, tra cui: MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Roma), Galleria Civica di Modena, MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo).

Claudia Bigongiari