La fotografia minimale e impegnata dell’artista black indigenous: «Non mi riconosco nella concezione italiana di afro-discendenza. Il reportage? Abbandonato per motivi etici»

Marzio Emilio Villa è un fotografo classe ’87 impegnato su temi come la discriminazione, le disparità sociali, il razzismo e la rappresentazione dei corpi neri

È stato collaboratore per The Wall Street Journal e LEICA. Ha esposto i suoi scatti in Italia e all’estero. Attualmente la collezione permanente del MUDEC Milano globale. Il mondo visto da qui ospita il suo lavoro Privileges, situato nella Sala V (Afrodiscendenti nella Milano globale).

Vive e lavora a Milano, città di passaggio e scambio dove confluiscono esperienze e genealogie da tutto il mondo, ma non esente da tendenze etnocentriche. Specchio di una grossa fetta di Italia a cui mancano ancora gli strumenti per parlare di neri e relazionarsi con essi nel modo giusto, abbandonando bias e generalizzazioni adottate da chi occupa una posizione di potere. La stessa che suggerisce più o meno consciamente ai privilegiati di mantenere sempre il controllo del discorso, e che attribuisce a tutto ciò che non sia riconosciuto come italiano un carattere di extra-ordinarietà.

«C’è una tendenza a raccontare le minoranze per quello che piace e fa comodo alla maggioranza, anche in termini di brandizzazione. Vale anche per noi, perché una volta che capisci che l’unico modo per parlarne è quello accetti questo vincolo. In Italia ciò che non è spettacolarizzato non funziona» spiega Villa. «Vorrei che qui ci fosse una persona nera rispetto a cui avere un pensiero opposto, indistintamente dal fatto che sia nero. In America per me quella figura è Kanye West, in Italia non c’è. Vorrei arrivare a un punto del genere, in cui non si parla più di considerare una persona in base alla pelle, ma in base a quello che rappresenta politicamente».

Il rifiuto delle definizioni

Nato in Brasile, a pochi mesi dalla nascita Villa viene adottato e trasferito in Italia, dove passa l’adolescenza. A 23 anni prende un biglietto di sola andata per la Francia, destinazione Parigi, per poi fare ritorno nello Stivale una decina di anni dopo:

«Non mi sento vicino alla concezione di afro-discendenza che c’è in Italia. Sono nero, parlo di discriminazione e razzismo, ma non sono africano. Qui la considerazione dell’afro-discendenza è africana. Non tiene conto della diaspora e delle conseguenze della schiavitù. Ho dovuto personalmente dissociarmi dal termine “afrodiscendente” e ho preso quello utilizzato in Brasile, “black-indigenous”, declinabile anche come “afro-indigenous”, perché è quello sono: un misto tra indigeno e africano. Non mi rifaccio a un gruppo di appartenenza o una comunità, come si tende a raccontare. Non ho la cultura dei miei genitori. Sono stato adottato, e cresciuto in maniera completamente europea».

Educazione al linguaggio: “seconda generazione”, “razziailizzato”

Nel corso della sua carriera, Villa si è trovato più volte a confrontarsi con narrazioni semplicistiche delle realtà dei black italians. Una partita importante si gioca da anni sul piano del linguaggio:

«Ormai sto accettando diverse cose che reputo sbagliate. Ad esempio, le espressioni ‘razzializzato’ e ‘seconda generazione’. Non appartengo a nessuno di queste espressioni. Mi escludono. Se penso a ‘seconda generazione’, mi viene in mente la cerchia milanese di persone nate in Italia e che conosco, a cui sinceramente, tolte le amicizie, non mi sento vicino».

«Ma non posso continuamente spiegare quanto il termine razzializzato sia sbagliato, perché estrapolato da un contesto che non è il suo. Il concetto viene introdotto in Francia, dalla sociologa Colette Guillaumin, con un gioco di parole tra due termini che in Italia non sono legati. In francese è racialisée: unisce race e racine, che sono le radici. È un’invenzione della destra: vuol dire che visivamente mi riconosci estraneo, straniero, perché ho delle radici che sono altrove. È discriminatorio: sei diverso da me, non sei francese a prescindere. In italiano viene utilizzato come termine identitario positivo, l’essere etnicamente diversi dalla maggioranza. Cambia totalmente il senso della parola».

La ragione di una parziale accettazione sta nella necessità di un compromesso: «Si deve anche fare una mediazione. Possiamo essere in dieci a parlare e a portare avanti un discorso che rimane elevato perché è in un circolo ristretto. Poi si crea il divario con chi ne resta fuori, che non può conoscere tutte le terminologie che si sono formate all’interno del gruppo».

Adozione tra radici e consenso

Nel caso particolare di Villa, nato in Brasile ma cresciuto in Italia e con dieci anni di Parigi alle spalle, emerge una sorta di discrepanza tra il valore che il paese di origine ha per lui, rispetto a quello attribuito dall’esterno: «Perché devo essere identificato con il mio luogo di nascita? Io del Brasile non conosco niente, non sono brasiliano» spiega. «La condizione dell’adottato è complicata. Prendi una persona, la estrapoli dal suo paese, gli togli la cultura, la pianti a caso altrove e non ha più niente. In paesi come il Ruanda hanno interrotto le adozioni per questo motivo; in Brasile cercano di farti stare in orfanotrofio fino ai diciotto anni facendoti fare le visite dai genitori. Stanno cercando metodi alternativi per non sradicare completamente le radici e il legame con la cultura di provenienza».

«Di fatto prendi un bambino di sette mesi, lo porti in uno stato senza pensare a cosa farà tra trenta anni e a che evoluzione avrà quello Stato tra trenta anni. Io mi sono confrontato con i miei genitori su questo punto. Cosa ne potevano sapere di cosa sarebbe diventata l’Italia dopo trent’anni? Gli ho anche detto che facendo questa cosa loro hanno cambiato l’Italia, loro e tutti gli altri. Hanno fatto crescere delle persone in un determinato modo, obbligandoci a stare nel limbo, tra un’educazione occidentale in una società che non ci accetta in quanto tali».

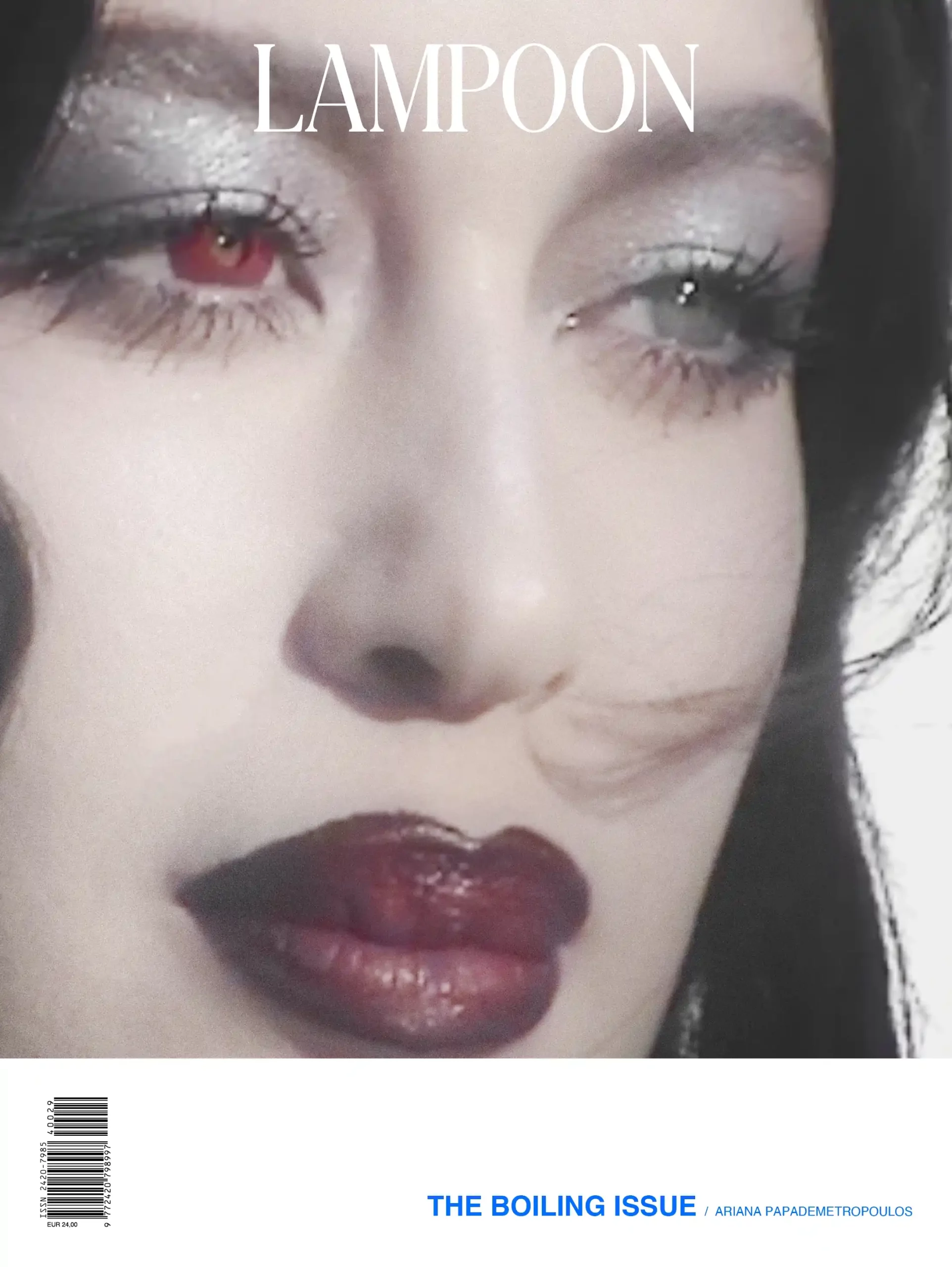

Villa e la fotografia di moda

Che mezzo rappresenta per te la fotografia di moda? Ti garantisce qualcosa in più rispetto ad altre modalità di rappresentazione?

«Io nasco come fotografo con l’idea di fare reportage. Volevo andare in guerra. Poi mi sono accorto che – anche analizzando quello che è stato fatto negli ultimi trent’anni – su base etica c’è veramente poco che si salvi. L’ho quindi tagliata fuori come opzione. Nell’ultimo periodo che ho passato a Parigi ho fatto il reporter per il The Wall Street Journal occupandomi dei temi legati alla comunità black in Francia, come le violenze della polizia. L’America, che è più avanti, aveva chiamato un fotografo nero a fotografare i neri. Tornando in Italia questo discorso era decaduto. La moda, paradossalmente, è la cosa più etica che uno possa fare parlando di questi argomenti. Non sfrutti nessuno, perché li paghi. C’è un giro di capitale equo, con contratti dichiarati dall’inizio. E non rubi nulla, al contrario della fotografia di reportage dove togli qualcosa al più povero per guadagnare nel paese occidentale dove lavori».

«Ovviamente la moda sfrutta il momento storico, ma per ora mi sembra si possa poter parlare di molte cose in maniera più diretta, perché guardata o subita più o meno da tutti. Permette di educare a una visione, e di farlo anche con l’italiano disinteressato che si ritrova davanti agli occhi il cartellone pubblicitario con una persona nera fotografata».

Estetizzazione del dolore

Sull’effetto di spettacolarizzazione della sofferenza che può annidarsi in uno scatto sono state scritte pagine di storia della fotografia. Sono noti, in questo senso, i quesiti che si poneva Susan Sontag in Davanti al dolore degli altri. Nella fotografia di moda c’è il rischio di una estetizzazione del dolore?

«Non c’è il rischio, è quello che si fa. Si ricade sempre nell’estetizzazione, nella ricerca di un ideale. Non si scappa da questa cosa, purtroppo. Ma si prova a fare una cosa alla volta».

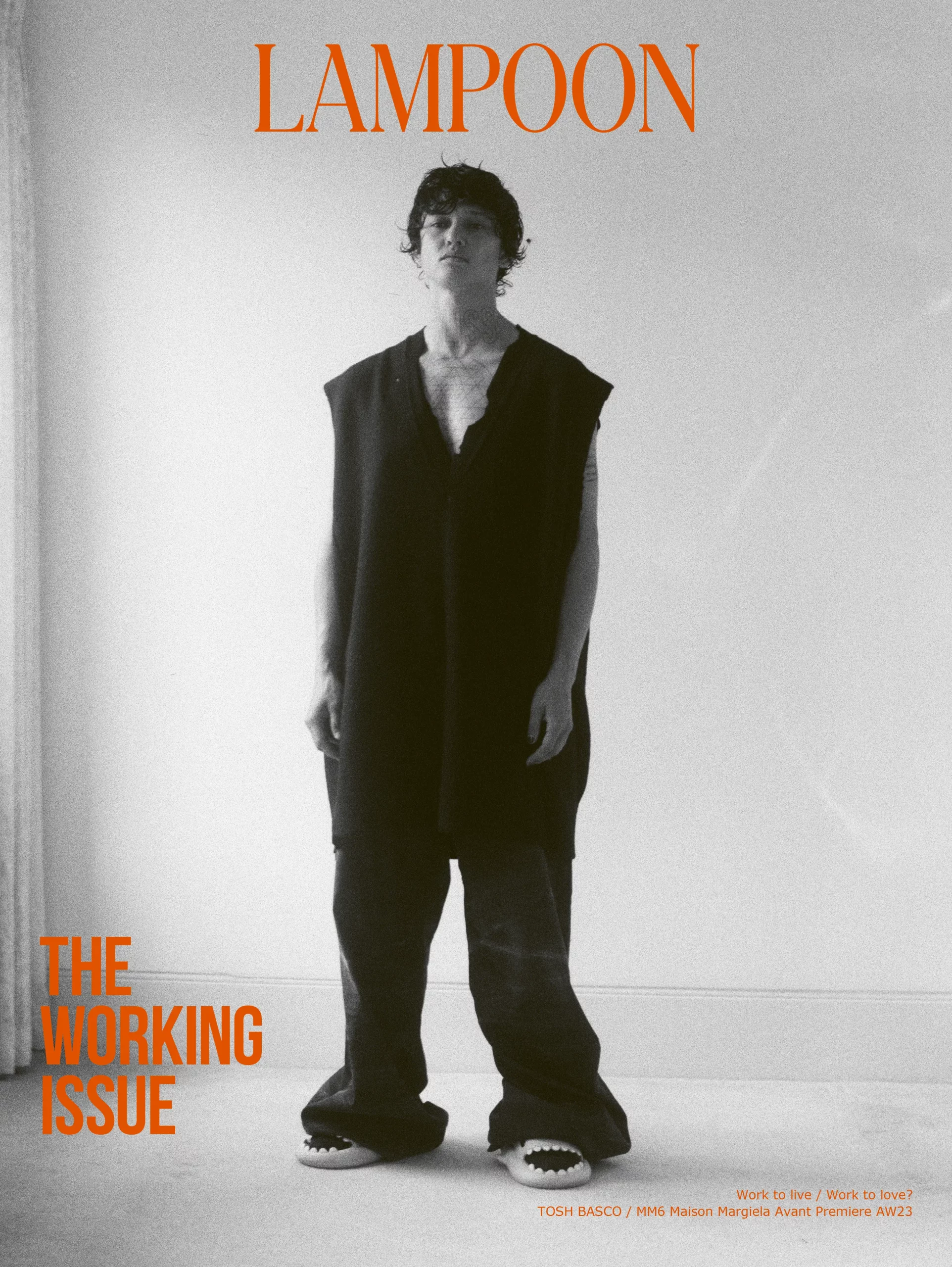

La resistenza di DiverCity e il pericolo di activist burnout

Tra le iniziative a cui Villa ha preso parte a Milano nel 2022 c’è il DiverCity Festival, appuntamento targato BASE fondato da Andi Nganso e Paolo Maurizio Talanti, tenutosi lo scorso giugno e giunto alla quinta edizione. Una tre giorni di eventi che aveva come tema REST: Restare – Esistere – Restituire. Il concept Rest era polisemico: c’è il riposo, inteso come privilegio della maggioranza precluso ai più vulnerabili. Ma anche la resistenza, l’impegno alla restituzione, la riappropriazione.

«Le persone che gestiscono BASE hanno una attenzione particolare verso questi temi, e cercano di fare cose concrete. Per il resto, nel contesto cittadino mi sembra tutto piuttosto superficiale. Anche l’attenzione del pubblico non riesce andare oltre a un determinato livello nichilista».

«Guarda caso, dopo che è morto Floyd in molti mi hanno chiamato. Ho voluto promuovere il mio lavoro per cercare di dire qualcosa, e va bene. Dopo un po’ però ti rinchiudi, e cerchi una sorta di riposo. È la fase che stiamo vivendo. Non più nell’azione. Non che si possa smettere, sia chiaro. Ma in certi casi manca la voglia di rispiegare perché determinate interviste sono sbagliate, feticiste e romanticizzate. Però dobbiamo farlo. Anche se la gente capisce un quinto delle cose, per cui finisci per accettare certi termini. Altrimenti non si va avanti».

«Da gennaio era scemato l’interesse per la questione. Switch totale su altri temi. Si è smesso di parlare di razzismo. Il Festival DiverCity ha rappresentato una sorta di resistenza, proponendo anche un tema diverso. Non tanto quello della lotta, della difesa, dell’accettazione, ma molto più concentrato su noi stessi».

«Quando è arrivato, a giugno, mi sono chiesto se ci fosse davvero bisogno di riposo, piuttosto che continuare a portare avanti un determinato discorso. Dipende, in realtà. In generale ci stiamo un po’ chiudendo, ma va considerato anche il rischio dell’activist burnout. Io l’ho avuto nel 2021. Non voglio riviverlo un anno dopo».

Empatia e rappresentazione

L’empatia viene convenzionalmente riconosciuta come la capacità di mettersi nei panni altrui. Può esistere una rappresentazione fedele della minoranza realizzata da artisti al di fuori di essa?

«Si possono avere le giuste accortezze per rappresentare le minoranze, ma questo non significa che si riesca sempre a immedesimarsi. Per me non ci si riesce mai. La minoranza può accettare questo compromesso se c’è l’accordo di essere rappresentati da una persona estranea alla minoranza. Ma io in primis tendo a non farlo, anche se posso condividere il dolore della maggior parte delle discriminazioni».

Che cos’è per te l’empatia?

«Io parlo di quello che ho vissuto, e mi circonda. Mi è successo di parlare di cose che non mi riguardavano. Però avevo persone a fianco che mi guidavano nella condivisione di determinate tematiche. Tempo fa lavorai con la delegazione del Quebec per la realizzazione di una mostra sulla nascita del Canada (/ke’bɛk/ Lepage, ritratti, ambienti, ndr.). È ovvio che sono molto lontano dal tema, ma in quel caso avevo una persona che mi guidava: la mia ex, nativa canadese. Non penso lo rifarò. Oggi non penso nemmeno di ri-esporla. Non me la sento più».

Lavoro di sottrazione

Nel saggio La camera chiara, Roland Barthes definisce il punctum come quel particolare di una fotografia che punge lo spettatore. È una teoria che senti tua? Nel momento in cui scatti con una determinata idea in mente, quanto potere pensi di avere su ciò che fotografi e su quel particolare?

«La questione del punctum è occidentale. Noi leggiamo da sinistra verso destra: per un arabo che legge al contrario e vede la mia foto, il punctum non sarà lo stesso. Non può essere una cosa universale, e probabilmente non è una cosa che riesco a gestire. Le mie foto sono tutte al centro. Mi sono tolto il problema del punctum e della composizione. Spesso ho lo sfondo, e tendo a togliere tutti i vezzi dell’ego del fotografo. Cerco, perlomeno, perché il gusto personale e la ricerca permangono. Non so quanto sia padrone di quello che faccio, ma cerco di diventare sempre più minimal e vuoto rispetto alla composizione dell’immagine».

Gli spettatori delle tue fotografie ritrovano tutto questo nelle tue foto?

«Per quanto riguarda il minimalismo sì. Un mio amico mi ha detto che sono prive di ricerca estetica. C’è anche un altro discorso da fare: se apriamo un dibattito alla pari sulla costruzione dell’immagine, fin dove analizzi iconograficamente quello che faccio posso anche darti ragione. Ma se non si colgono certi riferimenti è un’altra storia. In una foto ho rifatto il Ratto di Proserpina del Bernini, dove rappresento una violenza su una donna bianca. Per ovvie ragioni, avevo deciso di lasciarle calze e anfibi addosso. Per me quelle calze della Puma rappresentavano qualcosa. La Puma era lo sponsor dei velocisti statunitensi Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi del ’68, che sul podio dei 200 metri alzarono il pugno chiuso al cielo. Era anche la marca usata dalle Black Panthers come brandizzazione della lotta dei civil rights».

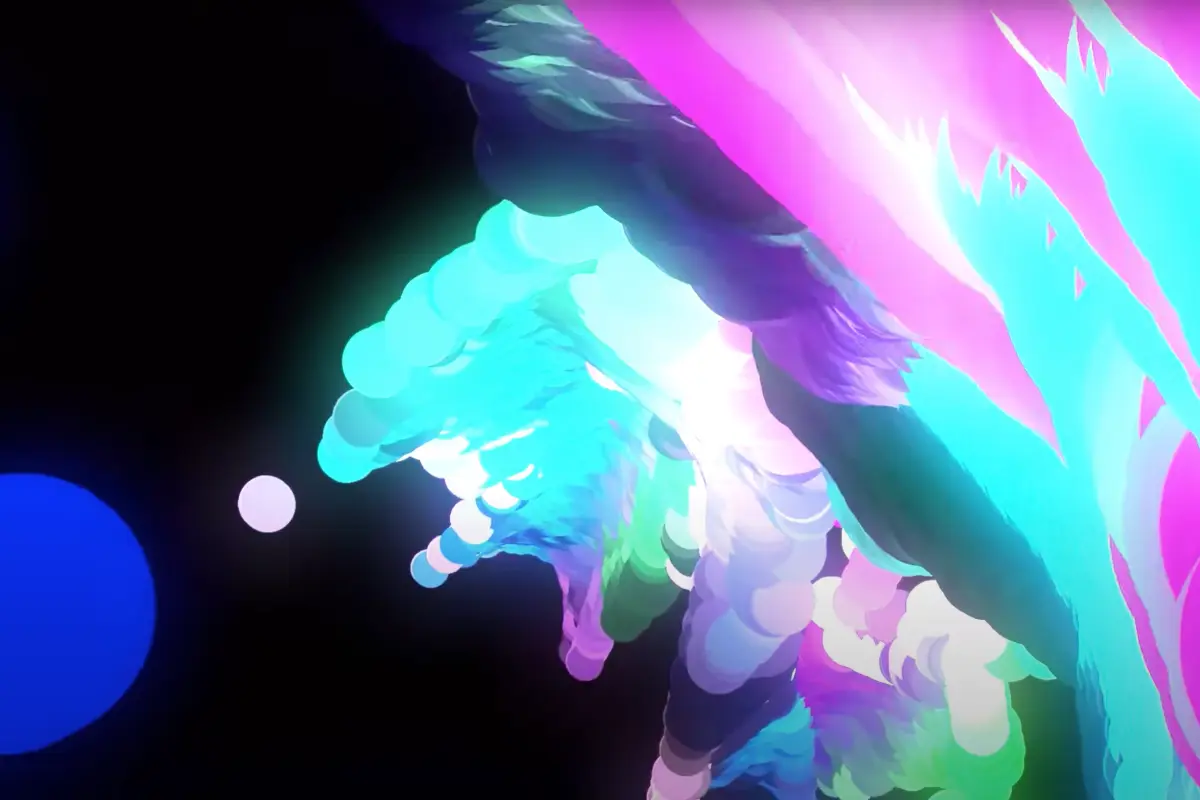

L’ispirazione nella musica

C’è un cantante a cui cureresti la copertina di un album?

«Kendrick Lamar. È un genio. Invidio la copertina di To Pimp a Butterfly al fotografo che l’ha fatta. Non mi fa impazzire l’ultima di Mr. Morale & The Big Steppers, ma ha comunque un senso nel suo personaggio.

Uso molto la musica per le mie foto. Un tempo, a seconda di quello che volevo esprimere con la fotografia, cambiavo genere di musica. Potevo passare dal metal alla musica classica. Adesso guardo molto il mondo presente nei video, e ripropongo certi particolari nelle mie fotografie. Nei videoclip di artisti molto hip hop come Kendrick, Tobe Nwigwe e D Smoke trovo riferimenti che possono tornare utili ed essere di ispirazione».

Un videoclip in particolare del rapper di Compton ha fatto centro nell’immaginario di Villa: Alright (2015), estratto dal già citato To Pimp a Butterfly: «Lì si arriva al punto in cui l’immagine in bianco e nero è talmente forte che il colore non aggiungerebbe niente. Sarebbe molto difficile da fare oggi. Di solito si dà forza all’immagine perché il bianco e nero la rende più scenografica. Lui è riuscito a fare il contrario. Il colore era inutile, avrebbe distratto. Quando ho visto quel video, ho capito che con la mia fotografia volevo fare lo stesso».